大阪・国立国際美術館で開催された「ノー・バウンダリーズ」の感想

2025年2月22日から、6月1日まで、大阪中之島にある国立国際美術館で「境界」をテーマにした「ノー・バウンダリーズ」展が開催された。出品作家は、クリスチャン・ボルタンスキー、フェリックス・ゴンザレス=トレス、森村泰昌、ミン・ウォンなど、一線級の面々が揃う。

今回の展覧会のテーマである「境界」は、分断が進む現代において、物質的、社会的、心理的な意味合いを併せ持つ。アーティストたちは、その「境界」を解体し、再構築することで、もう一つの現実の在り方を私たちに見せる。

本展には、「現実と虚構」、「メディウム(ここでは美術用語における素材、材質の意)」、「生と死」など、それぞれの境界をまたぐ作品が展示されているというのが、私の感想だ。各項では、共通点があると思われる作品をピックアップし、分類してみた。加えて、国境、ジェンダー、価値観などについての問いかけを、鑑賞者に考えさせる展示内容だった。作品も、平面、立体、映像など様々な方法で制作されており、二つの作品を展示空間内で重ねて展示するなど、作品・ジャンルの境界を横断していこうという意識が感じ取れた。

特に印象的だった作品を、一緒に鑑賞していきたい。彩り豊かな、国籍もジェンダーもバックグラウンドも違う作家たちの、それぞれの「境界」を見つけてみよう。

現実と虚構の境界

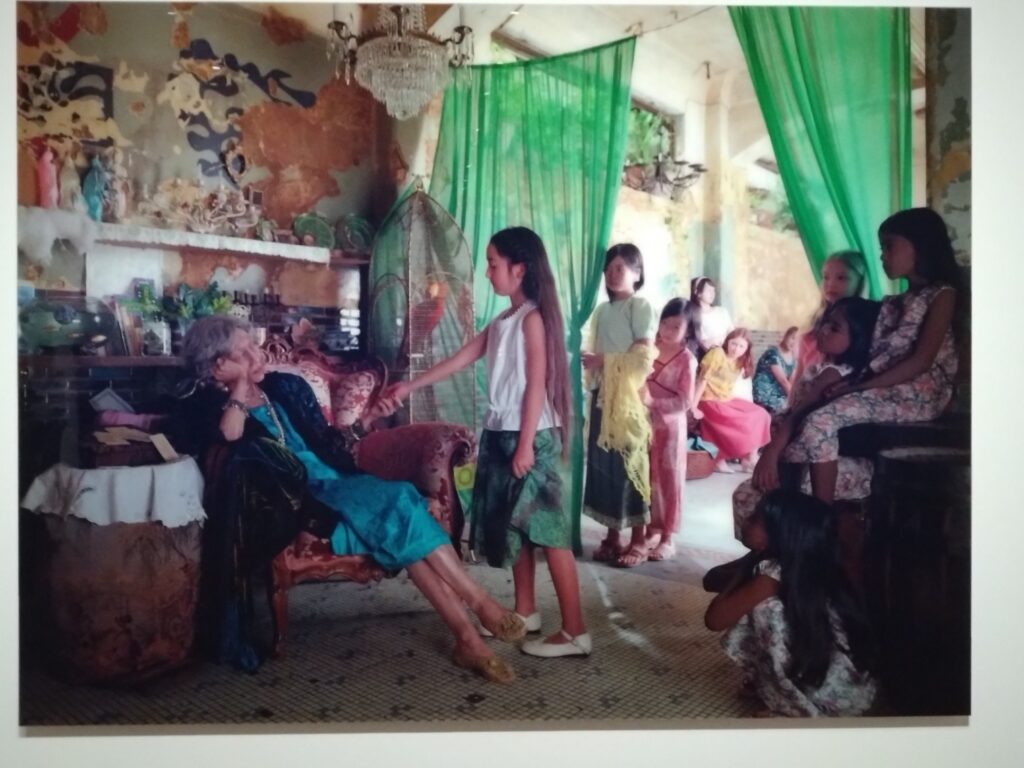

やなぎみわ ≪My Grandmothers:AI≫ 2003年 発色現像方式印画、テキスト

怪しげな居間の一室で、老婆が子供たちを招き入れている。この場面は、実際の様子を撮ったものではなく、やなぎみわの創作によってできたフィクションだ。隣接するテキストには、この老婆が自分の後継者が来ることを待ちながら、子どもたちを占っているというストーリーが示されている。

<マイ・グランドマザーズ>シリーズで、やなぎみわはモデルに自分の望む老女像を問い、そのやりとりの中から作品が生まれる。モデルは年齢、性別、国籍も不問であり、「老女」という概念を横断する。モデルとやなぎの対話によって完成される老女は、現実にいそうでいないストーリー性を持つ。その虚構性が、社会の生産部門から外れたとみなされる老いた女性が持つ、可能性の自由を投げかける。

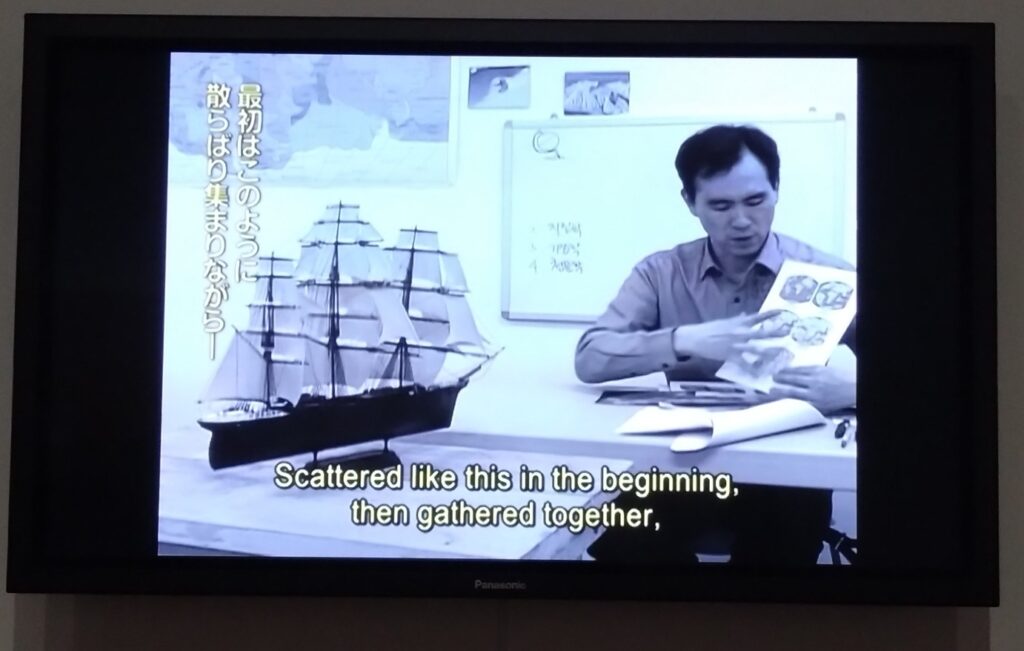

キム・ボム ≪海がないと教えられた船≫ 2010年 シングルチャンネル・ヴィデオ(モノクロ・サウンド)

映像の中の男は、船の模型に地理や天文学などを丁寧に教えている。しかし男は初めに、地球には陸地しかないという嘘をついている。このことから、男が教える知識はずれていき、海を渡る存在である「船」の本来の意味は失われることとなる。地動説が科学的に立証される前は、天動説が唱えられていた。今も「世界は平面である」という論を唱える者もいる。この作品は、一つの誤った情報が、世界の在り方を変化させることの、ある種の思考実験であるといえるかもしれない。

メディウムの境界

ヤン・ヴォ― ≪無題≫ 2019-20年 木造構造物:ミラー・フォイル15点(1点はヤン・ヴォ―によるアクリル画)、発色現像方式印画2点、インク紙、マーキュリーの大理石像トルソ(1世紀のもの)、ドローイングが描かれた木箱

ヤン・ヴォ―は、ベトナムから難民としてデンマークに逃れた作家だ。彼は、社会の情勢を比喩的に作品に落とし込んできた。この作品では、メディウムの多様性が生み出す効果を感じ取れる。鏡のうち一つはアクリル画であり、物質の境界を曖昧にさせる。彼のミューズである、甥のグスタフの写った写真と、1世紀の大理石像のイメージは重ね合わさって、理想の肉体の存在を、時代を超えて示す。様々な素材が共鳴する空間内を、鑑賞者は自由に歩くことができる。鏡に映った自分の存在もまた、作品のなかに融合していく感覚を味わえる。

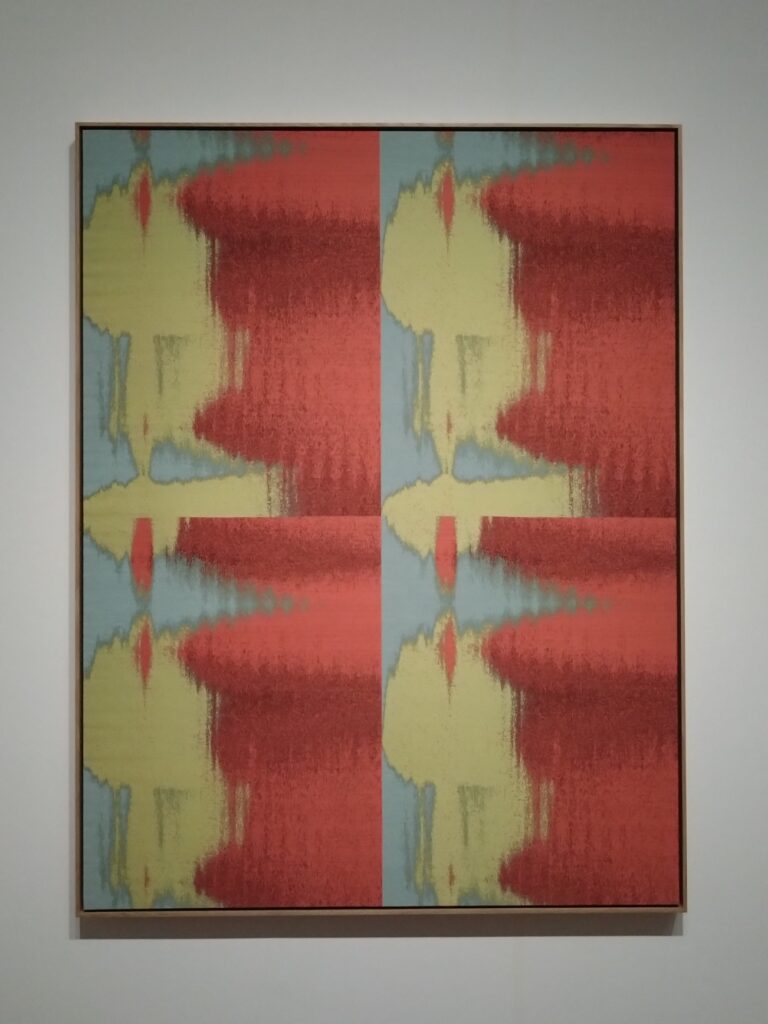

田島美加 ≪ネガティブ・エントロピー(ディープ・ブレイン・スティミュレーション、ペール・グリーン、クアッド)≫ 2023年 綿、ポリエステル、アクリル、ナイロン、吸音ウールフェルト、ホワイトオーク

タイトルの「ネガティブ・エントロピー」は、熱量学などにおいて、エントロピー(乱雑さ)の低い状態が保たれているという意味。田島は録音した環境音を解析した図像を、吸音素材を用いたテキスタイルに落とし込んでいる。音を視覚で表すという点で、聴覚の可視化が行われており、五感をまたいでいる。さらにそれを吸音素材に定着させている点で、音をより静寂に向かわせている。完成したイメージは、抑制された一つのデザインとして、私たちの目を惹きつける。

国の境界

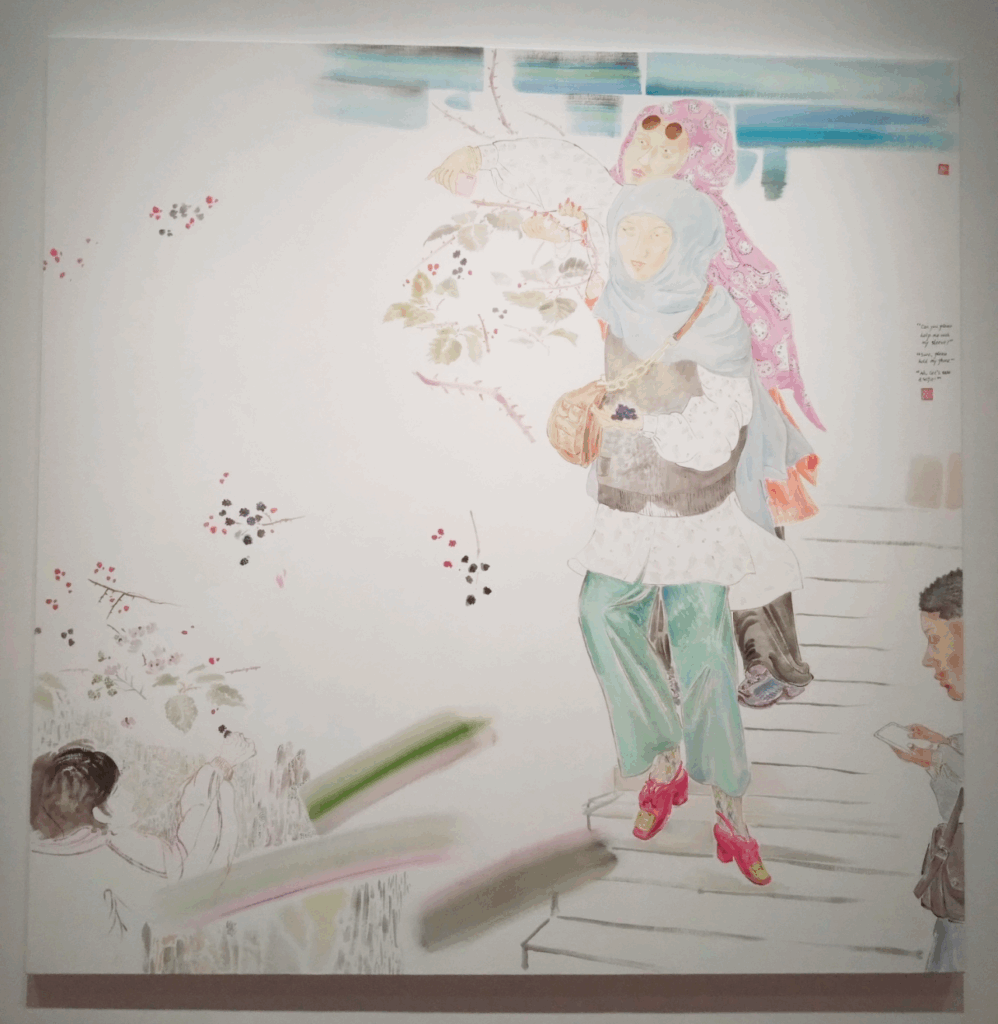

エヴェリン・タオチェン・ワン ≪トルコ人女性たちのブラックベリー≫ 2023年 油彩、キャンバス

エヴェリン・タオチェン・ワンは、中国からの移民として、オランダで活躍する作家だ。彼女は、洋の東西を超える表現を得意としている。この作品では、ヒジャブを被ったトルコ人女性が、ベリーを摘む光景が描かれている。女性たちの服装や、画面右端の人物がスマートフォンを持っていることから、現代の何気ない情景がうかがえる。しかし、油彩でありながらも水墨画のように滲みを効かせた表現や、遠近法を用いないモチーフの配置などに、伝統的な東洋絵画の空気が感じられる。主題が、ヨーロッパなどで多く移民として暮らしているトルコ人の女性であることも、「洋の東西をまたぐ」ことの現代的な問題を浮かび上がらせている。

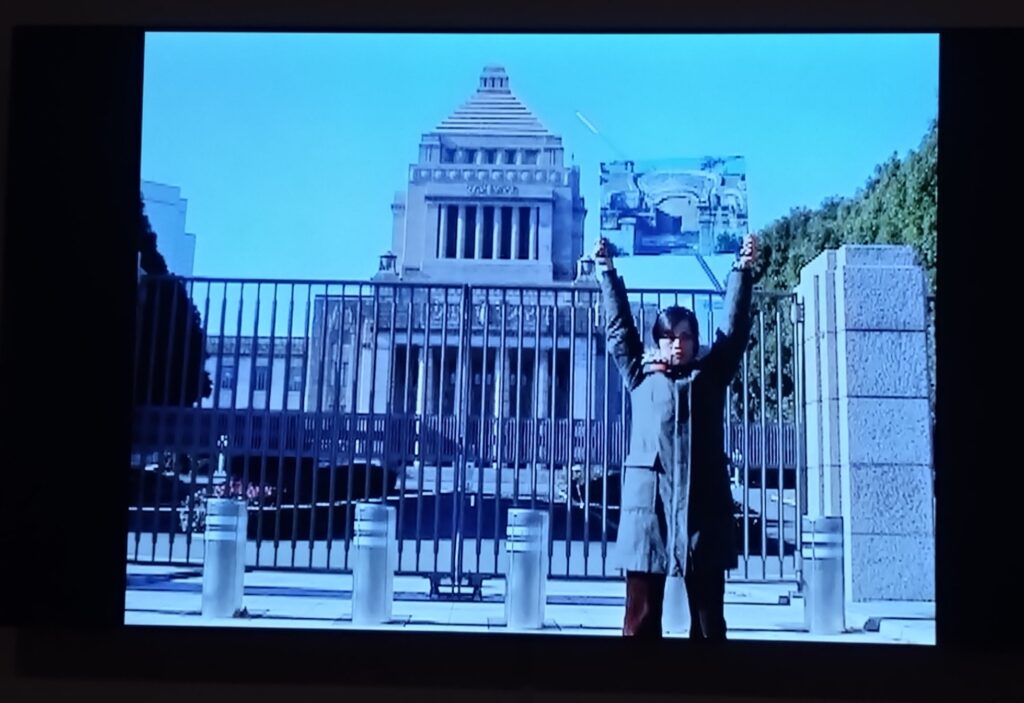

山城知佳子 ≪オキナワTOURIST-日本への旅≫ 2004年 シングルチャンネル・ヴィデオ(カラー・サウンド)

この作品、≪オキナワTOURIST≫は、3つの画面に映し出された映像から構成される。米軍基地の前でアイスクリームをなめ続ける様子が映されている≪オキナワTOURIST-I like Okinawa Sweet≫、この写真にあるように、国会議事堂の前で亀甲墓の写真を掲げた女性が、沖縄の名所などを叫ぶように訴えかける≪日本への旅≫、そして、亀甲墓の前でエイサーを踊る様子が映しだされている≪墓庭エイサー≫。いずれの映像も、かつて琉球王国という異国だった、そして本土復帰を果たしてからも米軍基地の問題を抱え続ける「オキナワ」という場所の、歴史の表と裏を表現している。特に≪日本への旅≫では、国会前という政治的な空間で、楽しいリゾート地としての沖縄の情報しか叫ばない。かえってそのことが、鑑賞者に沖縄が現在抱える問題を自覚させる。そして、伝統的な沖縄の墓である亀甲墓というモチーフは、沖縄の土地が有する霊性と、本土との文化の差異を明確にする。

歴史の境界

鎌田友介 ≪Japanese Houses in the Tokonoma(Taiwan/Brazil/Korea/U.S./Japan)≫ 2024年 アクリル塗料、アクリル板、インクジェットプリント、アルミ複合板、木材

床の間を模した本作には、崩壊した建物の写真が貼り付けられている。この写真にあるのは、世界各地に作られた日本家屋の残骸だ。それは、植民地下にあった台湾や朝鮮にあったものや、ブラジルの日本人移民によって建てられたもの、さらにはアメリカで焼夷弾実験のために作られた日本村の家屋などを示す。建物が作られるということは、その土地の占有を意味する。日本的な美意識の下生まれた「床の間」の美学も、帝国主義の膨張と共に各地に輸出されたという歴史をこの作品は表す。崩壊した建物の写真や、作品下部に置かれた朽ちた木材は、戦争による破壊と、潰えたかつての野望を示すようだ。

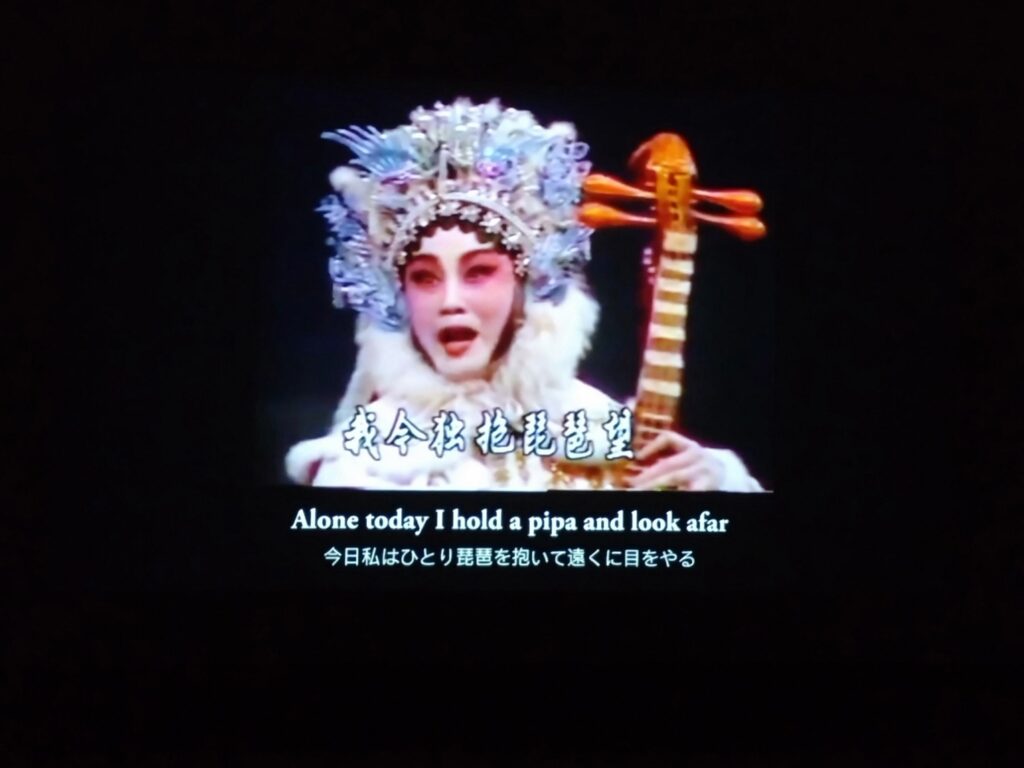

ミン・ウォン ≪テールズ・フロム・ザ・バンブー・スペースシップ≫ 2019年 シングルチャンネル・ヴィデオ(HD、カラー、サウンド)

ミン・ウォンはシンガポール生まれ。中国美術を学び、演劇に参加することから活動を始めた。この作品は、「苦力」や「工人」などの香港の労働者の紹介から始まり、京劇(中国オペラ)とスペースシップの中の映像、そして「赤船」という、政府によって弾圧されたオペラの劇団の解説からなる。故郷を離れた心情を歌う劇の内容と、地球を離れたスペースシップの情景は重なり、中国への郷愁を物語る。「赤船」は、武術集団によって結成された中国オペラの劇団だが、文化大革命時代に弾圧を受け、香港に逃れ、カンフー映画に影響を与えた。そして、漢人のアイデンティティーとなったと語られる。弾圧を受けても、文化が生き延びてきた歴史が示すように、「バンブー・スペースシップ」のタイトルの通り、宇宙開発の政治的な思惑がどうであれ、民衆の文化の力は未来でも続くことを示唆する。

価値観の境界

田中功起 ≪誰かのガラクタは、誰かの宝物≫ 2011年 シングルチャンネル・ヴィデオ(HD、カラー、サウンド)

田中功起は、日常の行為や経験を内省する作品を、映像、写真、インスタレーションなどで展開してきた。本作は、カリフォルニアの大学で開催されていたフリーマーケットに、田中がヤシの落ち葉を出品したときの様子を映す。最初にフリーマーケットの定義が表示され、「中古品」が売買の対象になることが示される。では、拾ってきたヤシの葉は売り物となるのか。この「ガラクタ」に対する客とのやり取りが続くが、最終的に「使用済み」ではないことを理由に、田中は立ち退きを命じられてしまう。「商品」というものを定義する、資本主義的な価値観に対して、「ガラクタ」をぶつけることで、その構造を問いかける作品だ。

カリン・ザンダー ≪Mailed Painting(郵送された絵画)≫シリーズより、≪148,ボン-ベルリン-香港-ベルリン-バーゼル-ベルリン-大阪≫ 2014年、≪161,ボン-ローマ-チューリッヒ-ベルリン-ベルギッシュ・グラートバッハ-ベルリン-大阪≫ 2015年、≪165,ミュンヘン-ローマ-チューリッヒ-ベルリン-香港-デラウェア-ベルリン-大阪≫ 2015年、≪168,ベルリン-ニューヨーク-チューリッヒ-ベルリン-メキシコシティ-ベルリン-香港-デラウェア-ベルリン-大阪≫ 2015年、≪179,ボン-ベルリン-大阪≫ 2017年、≪191,ボン-香港-ベルリン-大阪≫ 2018年、規格サイズのカンバス、白のユニバーサルプライマー

2004年より始まった≪Mailed Painting≫シリーズで、カリン・ザンダーは、既製品のカンバスを購入し、それを梱包しないまま展示先の美術館やギャラリーに輸送した。輸送されることで、カンバスは破れや汚れ、またステッカーやスタンプなどをその画面上に蓄積していくこととなる。グローバル化が進む現代で、ますます重要性を持つ「輸送」という手段を白いカンバスに可視化し、カンバスを作品としてではなく輸送される品物とすることで、日常とアートの間の価値観をまたぐ。

生と死の境界

フェリックス・ゴンザレス=トレス ≪「無題」(ラスト・ライト)≫ 1993年 電球、ソケット、電気コード、スイッチ

この作品は、前述のヤン・ヴォ―の≪無題≫と重なり合うように展示されていた。鏡の効果によって、ライトの灯が二重に映し出され、より幻想的な雰囲気となっている。作者のフェリックス・ゴンザレス=トレスは、1991年にパートナーをHIVで亡くした。それ以降、彼を追悼する作品を発表するようになる。この作品も、不安定なライトの灯が、人の命の儚さを表現しているようだ。この展示では、暗い展示空間の中で、鏡にライトが二重に投影される効果により、失われた命への哀悼と、生と死が表裏一体の関係であることを鑑賞者に感じさせる。

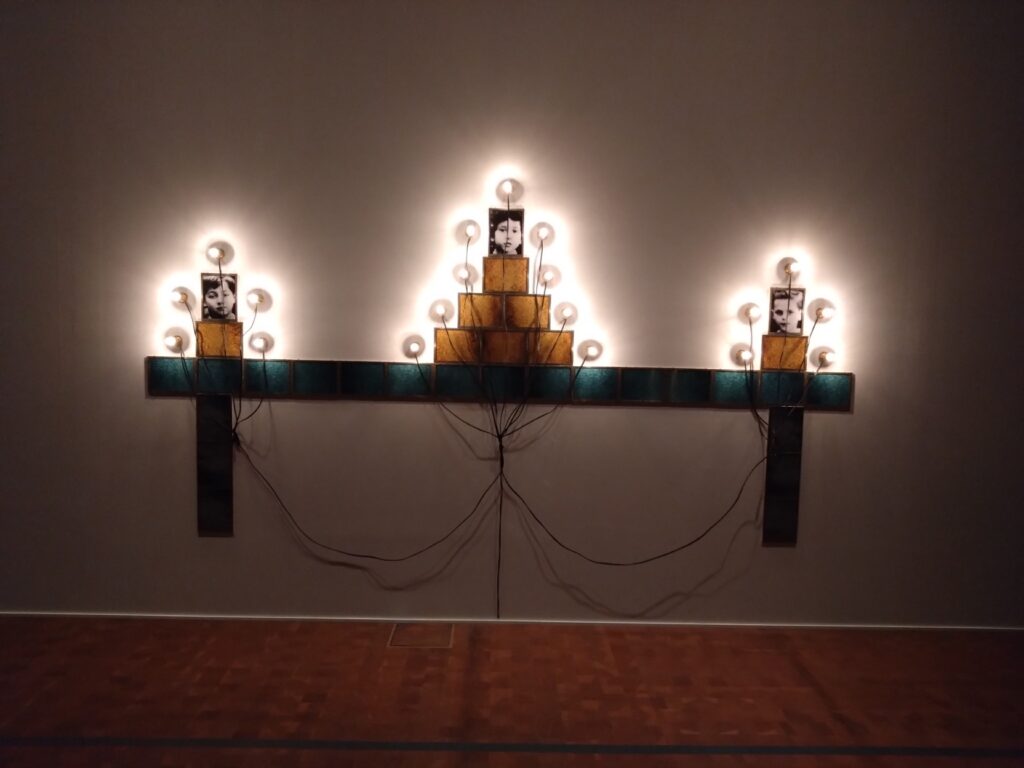

クリスチャン・ボルタンスキー ≪モニュメント≫ 1985年 写真(32枚)、フレーム、ソケット、電球、電気コード

ユダヤ人の父を持つボルタンスキーは、幼少期に聞いた強制収容所や戦争の記憶に強く影響を受け、生や死、不在をテーマにした作品を制作してきた。この作品は、≪モニュメント≫シリーズの一つで、子どもの白黒写真が祭壇のように展示されている。曖昧な記憶を示すような白黒の写真と、頼りなげな電球のライト、死者に捧げられた祭壇のような形は、命がかつてここにあったという不在の感覚を示す。記憶の中、歴史の中でしか存在しない命の曖昧さは、生と死の境界をぼやけさせる。

まとめ

個性豊かな展示作品の中から、特に印象に残ったものを12点ピックアップして紹介した。様々な「境界」のあり方を見つめなおすこと。その中から、あらたな物の見方を見つけることができるかもしれないと感じさせる展示だった。

参考文献:

国立国際美術館 公式HP

https://www.nmao.go.jp/events/event/20250222_noboundaries/

UESHIMA MUSEUM COLLECTION

https://ueshima-collection.com/collection-list/360

ヤン・ヴォー ーォヴ・ンヤ

美術手帖

https://bijutsutecho.com/exhibitions/5917

エヴェリン・タオチェン・ワン「An Organic Day -有機的な一日」

美術手帖

https://bijutsutecho.com/exhibitions/12890

021 《オキナワTOURIST》山城 知佳子(0’59”)

沖縄県立博物館・美術館

https://okimu.jp/artaudiog/202210/021/

フェリックス・ゴンザレス=トレス

美術手帖

https://bijutsutecho.com/artists/750

感想等ございましたら、コメント欄にどうぞ!

コメント